Wussten Sie, dass die Römer beim Hausbau ähnliche Prinzipien nutzten wie Feng Shui-Meister aus China? Klingt seltsam, aber ein genauerer Blick auf antike Zivilisationen zeigt: Menschen in verschiedenen Teilen der Welt entwickelten erstaunlich ähnliche Antworten auf die Frage, wie wir harmonisch mit unserer Umgebung leben können. Und das, lange bevor Globalisierung oder das Internet existierten.

Was ist Feng Shui eigentlich?

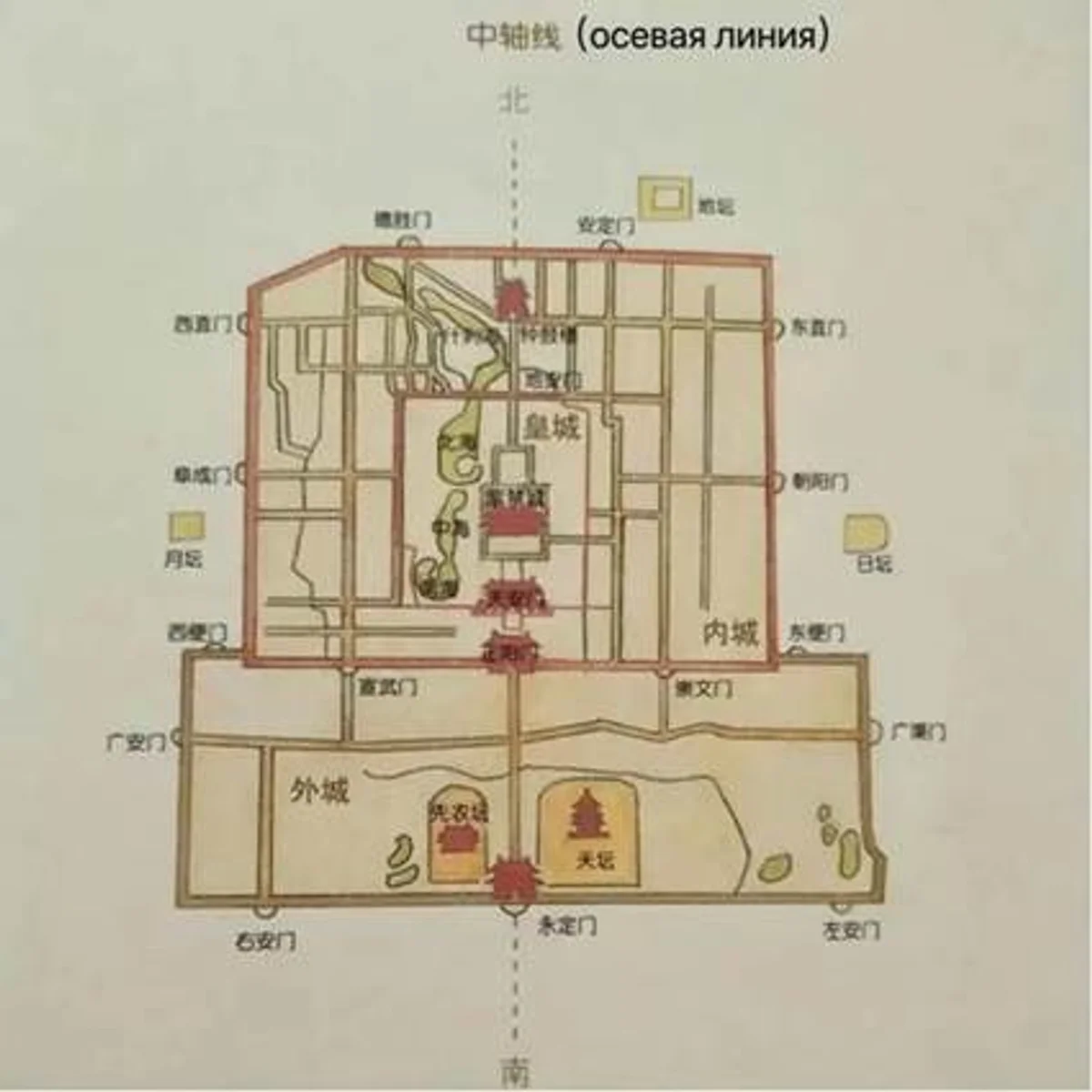

Feng Shui – wörtlich übersetzt „Wind und Wasser“ – ist weit mehr als nur das geschickte Platzieren von Möbeln. Seine Wurzeln reichen über 3.000 Jahre ins alte China zurück. Ziel ist immer, einen positiven Energiefluss (Qi) zu schaffen, der Wohlstand, Gesundheit und Glück fördert. Dabei spielen Himmelsrichtungen, Formen, Materialien und selbst die Farben eine Rolle.

Europäische Parallelen: Von den Römern bis zu den Kelten

Spannend wird es, wenn wir nach Europa blicken. Die Römer zum Beispiel planten ihre Städte nach festen Mustern. Gerade Linien, feste Achsen, breite Straßen und ein Hauptplatz sorgten nicht nur für Ordnung, sondern auch für Licht, Luft und Sicherheit – zentrale Anliegen auch im Feng Shui.

- Römer: Legten großen Wert auf die Ausrichtung ihrer Häuser nach Sonne und Wind.

- Kelten: Bauten Siedlungen oft auf Hügeln, weil sie glaubten, hier seien die Energien stärker.

- Griechen: Platzierten Tempel nach astronomischen und geografischen Kriterien.

Wie ähnlich sind sich die Prinzipien wirklich?

Auf den ersten Blick wirkt Feng Shui sehr spirituell, die europäischen Methoden eher pragmatisch. Doch wenn man genauer hinsieht, folgt beides ähnlichen Grundideen: Natürliche Gegebenheiten wie Wasserläufe, Sonnenstand oder Windverhältnisse bestimmen, wo wir leben, bauen, uns aufhalten. Ziel ist es, Mensch und Natur in Einklang zu bringen.

Ein Beispiel, das mich bis heute fasziniert: Viele europäische Kirchen stehen auf alten keltischen Kultplätzen. Grund dafür ist nicht nur Strategie, sondern oft auch die besondere energetische Lage dieser Orte – ein Konzept, das in Asien ebenso wichtig ist.

Was können wir heute davon lernen?

Sicher – niemand erwartet, dass Sie jetzt Ihr Wohnzimmer nach Osten ausrichten oder den Flur in „Drachenlinie“ anlegen. Doch der Gedanke, dass unsere Umgebung direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, ist aktueller denn je. Studien zeigen, dass Tageslicht, frische Luft und die Verbindung zur Natur tatsächlich die Lebensqualität heben.

- Kleine Schritte: Pflanzen zu Hause, gut platzierte Spiegel oder klare Sichtachsen können schon viel bewirken.

- Planung fürs Wohlfühlen: Wenn Sie neue Möbel kaufen oder sogar bauen: Probieren Sie aus, ob es sich beim Umstellen spürbar besser lebt.

- Mut zur Veränderung: Manches klingt wie Aberglauben, aber häufig steckt dahinter generationenalte Erfahrung.

Warum solche Parallelen kein Zufall sind

Was mich als erfahrenen Redakteur immer wieder überrascht: Der Mensch sucht, egal in welchem Zeitalter, nach Sicherheit, Geborgenheit und etwas Glück. Ob wir das heute „Energiefluss“ nennen oder den optimalen Grundriss entwerfen, am Ende geht es um unser Wohlbefinden. Es lohnt sich, (auch skeptisch) zu testen, was man selbst braucht – und was man getrost in den Geschichtsbüchern lassen kann.

Haben Sie selbst Erfahrungen mit Raumgestaltung, die Ihr Wohlgefühl verbessert haben? Erzählen Sie es in den Kommentaren – vielleicht helfen Ihre Tipps ja auch anderen!