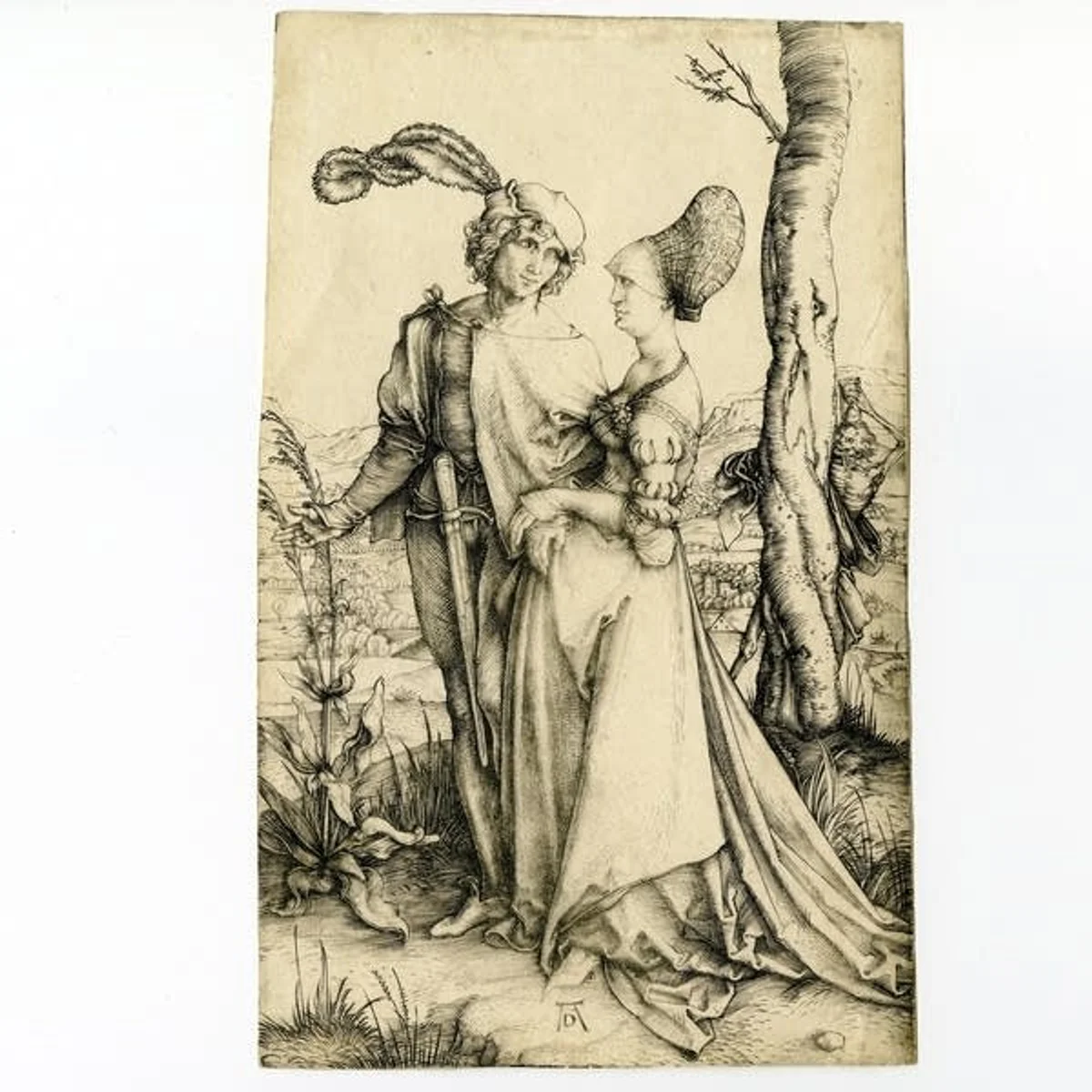

Kaum ein Künstler bringt Betrachter so oft zum Staunen wie Albrecht Dürer. Seine Bilder hängen in Museen rund um die Welt, Schüler lernen schon früh seinen berühmten Feldhasen kennen. Doch haben Sie sich je gefragt, ob in Dürers Werken mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht? Heute nehme ich Sie mit auf eine spannende Spurensuche – und verspreche gleich: Ein Detail, das Sie vermutlich noch nie bewusst wahrgenommen haben, könnte nach dem Lesen dieser Zeilen Ihren Blick auf Kunst für immer verändern.

Warum Dürer? Ein Kurzer Blick ins Genie

Dürer war kein typischer Maler seiner Zeit. Während viele Künstler sakrale Themen brav ausführten, schreckt Dürer nicht davor zurück, Rätsel in Bildern zu verstecken. Er beobachtete, verzweigte sich in Mathematik, Naturwissenschaft, Symbolik – kein Wunder, dass seine Gemälde voller geheimer Hinweise stecken.

Wussten Sie, dass Dürer zum Beispiel sein legendäres Selbstbildnis (1500) in einer Christus-Pose malte? Ein mutiger Zug – damals wie heute. Viele Forscher sind überzeugt: Dürer wollte mehr sagen, als sein eigenes Aussehen zu präsentieren. Es war ein Statement über die Rolle des Künstlers, über die Verbindung zwischen Mensch, Göttlichem und dem Streben nach Vollkommenheit.

Das berühmte „Melencolia I“: Ein Puzzle aus Geheimnissen

Wenn ich in einem Museum vor „Melencolia I“ stehe, bleibt mein Blick spätestens beim rätselhaften Polyeder hängen. Ein polierter Stein? Ein mathematisches Mysterium? Beides – und noch viel mehr. Dürer nutzte diesen rätselhaften Körper, um über Grenzen der menschlichen Erkenntnis nachzudenken. Die Botschaft: Unsere Kreativität reicht oft weiter als unser Verstand.

- Die Sanduhr: Symbol für Vergänglichkeit und Zeitdruck.

- Der Hund: Steht in der Kunstgeschichte meist für Treue – doch hier wirkt er erschöpft, ausgelaugt.

- Das Zauberquadrat: Eine mathematische Sensation im Jahr 1514. Jede Zeile, Spalte und Diagonale ergibt 34!

All diese Elemente sind keine zufällige Dekoration. Dürer forderte seine Zeitgenossen (und uns heute) regelrecht heraus, tiefer zu graben und zu fragen: Was hält mich innerlich gefangen? Wie weit kann ich denken – und fühlen?

Ein Kaninchen macht Karriere: Der Feldhase als Warnung?

Ja, auch den berühmten Feldhasen kennen viele nur als niedliche Illustration in Biologiebüchern. Doch für Dürer war er weit mehr: Ein Symbol für Wachsamkeit! In seiner Entstehungszeit war der Hase ein Zeichen für Vorsicht, Lebenswillen, und Schnelligkeit. Zugleich experimentierte Dürer in diesem Werk so präzise mit Licht, dass der Hase plastisch wirkt – fast könnte man ihn streicheln.

Warum das wichtig ist? Es passt zu Dürers Lieblingsbotschaft: „Schaut genau hin, nicht alles ist so harmlos, wie es scheint.“ Ein Appell, den wir uns auch in digitalen Zeiten zu Herzen nehmen können.

Wie können Sie Dürers geheime Zeichen selbst entdecken?

Mein Tipp für den nächsten Museumsbesuch: Nehmen Sie sich Zeit! Schauen Sie nicht nur auf das große Ganze, sondern suchen Sie nach kleinsten Details – Tiere, Zahlen, Symbole. Fragen Sie sich: Was wusste Dürer, was wollte er verstecken? Gerade im Zeitalter von schnellen Bildern und Social Media kann uns Dürers Methode inspirieren, wieder genauer hinzusehen und zu hinterfragen.

Fazit: Dürer bleibt spannend – bis heute

Ob als Mathematiker, Naturforscher oder Künstler: Dürers Bilder sind Meilensteine voller Rätsel. Die verborgenen Botschaften laden zum Entdecken ein – und fördern einen neuen Blick auf Altbekanntes. Probieren Sie es aus, vielleicht überrascht Sie seine Kunst ja beim nächsten Museumsrundgang nochmals ganz neu.

Welche Details in Dürers Kunst haben Sie selbst schon fasziniert? Hinterlassen Sie einen Kommentar oder teilen Sie Ihre Erfahrung – ich bin gespannt!