Wenn Sie an Computerpioniere denken, fällt Ihnen vielleicht sofort Alan Turing ein. Aber wussten Sie, dass das erste funktionsfähige elektronische Rechenwerk Europas aus Deutschland kam – und fast niemand kennt die spannende Geschichte dahinter? Hinter verschlossenen Labortüren, mitten im Krieg, entstand in Berlin Technikgeschichte, von der die meisten heute nichts wissen.

Ein Rechenwunder im Schatten des Krieges

Deutschland der 1940er: Es sind Zeiten großem Umbruchs – doch gerade hier tüftelt der junge Ingenieur Konrad Zuse im Verborgenen an etwas, das unsere Gegenwart maßgeblich prägen wird. 1941 bringt er die Z3 zum Laufen: den ersten vollautomatischen, frei programmierbaren Computer der Welt.

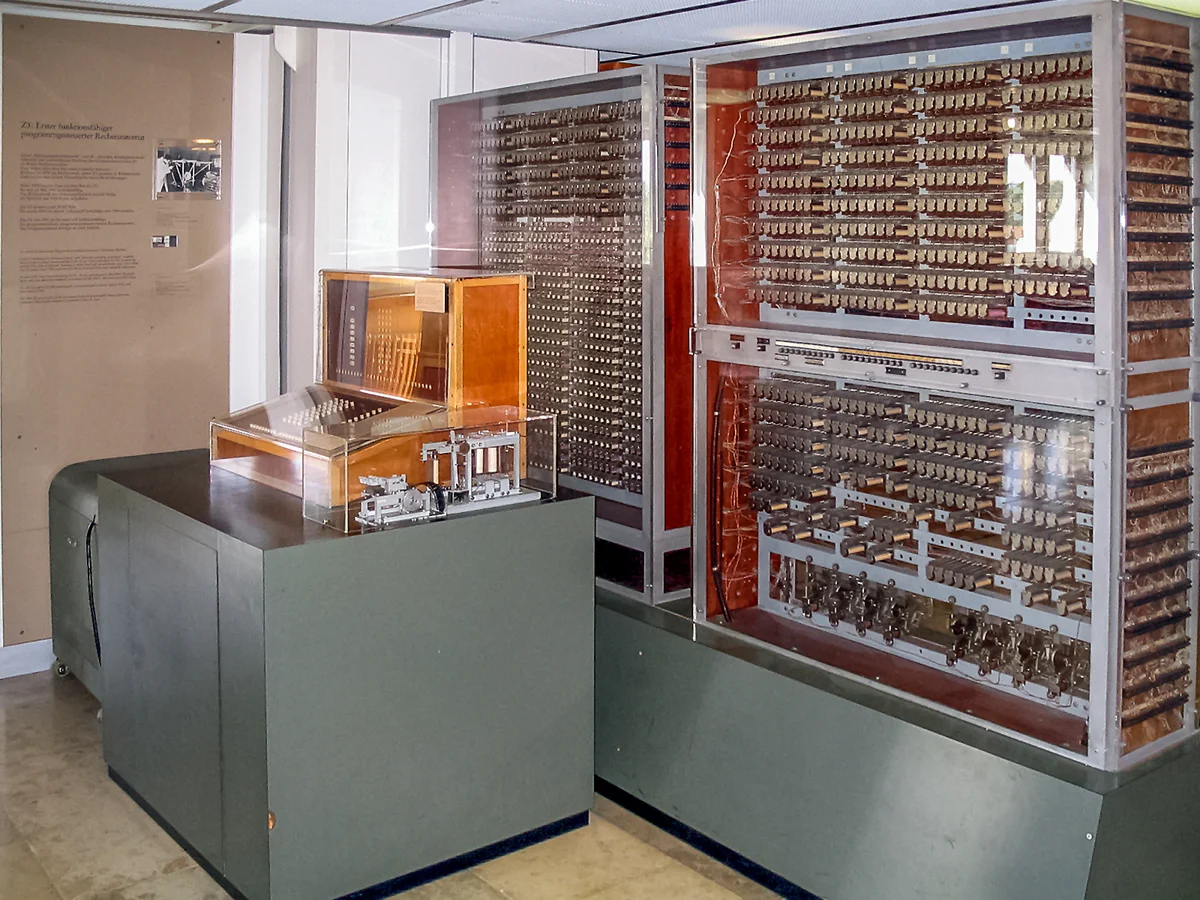

Während weltweit Unternehmen noch mit riesigen Rechenschiebern und Lochkarten hantieren, werkelt Zuse in einem typischen Berliner Hinterhof an seiner Maschine mit 2600 Relais (!) und Lochstreifen. Keine Großfabrik, kein Staat – fast alles baut er selbst, unterstützt von ein paar Freunden. Und der Mythos? Das „Geheimnis“ dabei: Seine Erfindung wurde lange nicht offiziell anerkannt, weil ihr wahrer Umfang schlicht niemandem auffiel.

Mehr als nur Technik: Die Vision eines Einzelnen

Was mich immer wieder fasziniert: Zuse war kein Team aus Dutzenden Wissenschaftlern. Sondern ein Einzelgänger mit eigenwilligen Ideen, manchmal eigensinnig, immer visionär. Während andere Mathematiker sich in theoretische Probleme verstrickten, baute er: Stück für Stück, aus Ersatzteilen, unter Einsatz seines letzten Geldes (und manchmal Schlafplatzes im Labor). Das hat etwas ungemein Menschliches.

- Seine Motivation? Er wollte den reellen Arbeitsalltag entlasten. Eigentlich wollte er Architekt werden und hatte selbst genug von monotonen Berechnungen.

- Seine Methode? Learning by doing. Zuse lernte elektrisches Schalten und Programmieren im Eigenexperiment, Jahre bevor andere überhaupt an Computer dachten.

Warum die Z3 (fast) im Dunkel blieb

Traurig, aber wahr: Die Z3 geriet aus zwei Gründen lange in Vergessenheit. Erstens: Der Krieg zerstörte 1943 das Original durch einen Bombenangriff. Zweitens: Nachkriegsdeutschland hatte andere Sorgen als mechanische Wunderwerke. Zuse selbst konnte aus Geldnot kaum Werbung für seine Innovation machen. Heute existiert die Z3 nur noch als Nachbau im Deutschen Museum – extrem unterschätzt und leider viel zu selten Thema.

Wozu das alles heute noch wissen?

Vielleicht fragen Sie sich: Was bringt mir diese Geschichte? Für mich ist Zuses Leistung eine „Hidden Story“ voller Anregung – gerade für alle, die heute mit Technik arbeiten oder über eigene Projekte nachdenken. Das Beispiel zeigt: Es braucht keine perfekten Bedingungen, sondern Leidenschaft, Ausdauer und den Mut, auch mal am System vorbei zu agieren.

- Technikgeschichte muss nicht langweilig sein: Wer versteht, wie Zuse arbeitete, findet Inspiration für die eigene Kreativität.

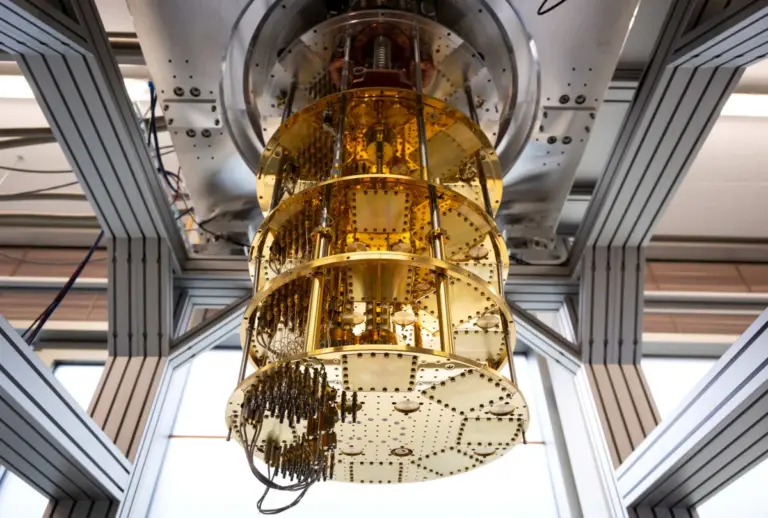

- Kleine Schritte haben Wirkung: Die Z3 war technisch limitiert – aber sie war der erste Beweis, dass IT made in Germany eine echte Zukunft hat. Vieles von dem, was wir heute nutzen, fußt auf diesen Ideen.

- Netzwerken lohnt sich: Zuse versammelte Freunde, suchte Sponsoren, schrieb Briefe an Ämter. Ohne Mut zum Networking gäbe es die Computerbranche, wie wir sie kennen, vielleicht gar nicht.

Fazit: Erinnern, bevor alles vergessen ist

Manchmal lohnt sich ein Blick auf die scheinbar „verstaubte“ Technikgeschichte – sie ist überraschend aktuell. Vielleicht inspiriert Zuses Weg ja auch Sie, ein Projekt zu Ende zu bringen oder einen eigenen „Hinterhof-Computer“ im übertragenen Sinne zu bauen. Wie viel von Zuses Entdeckergeist steckt in Ihnen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren oder teilen Sie den Artikel – Geschichte wartet nicht.