Wussten Sie, dass die Kupferstiche von Albrecht Dürer so voller Rätsel stecken, dass Forscher sie seit Jahrhunderten entschlüsseln? Zwischen detailreichen Linien und scheinbar alltäglichen Szenen verstecken sich Hinweise auf Weltbilder, Glauben und ganz persönliche Botschaften. Die meisten entdecken beim ersten Blick nur beeindruckende Kunst – doch wer genauer hinsieht, erlebt eine faszinierende Entdeckungsreise durch geheime Zeichen, gesellschaftliche Codes und kleine Provokationen. Neugierig? Hier erfahren Sie, warum Dürers Stiche heute so aktuell scheinen wie nie.

Warum gerade Dürer? Seine Stiche sind mehr als nur Kunst

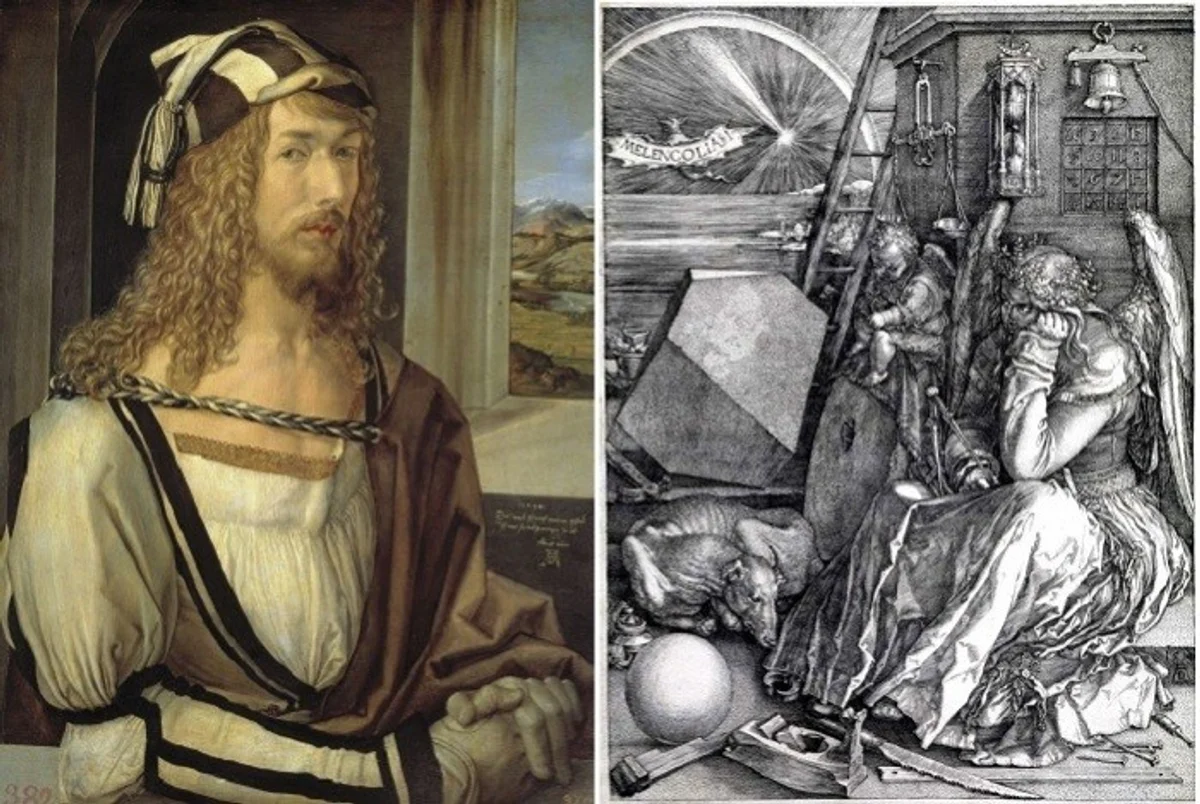

Albrecht Dürer – ein Name, der sofort mit Renaissance und Handwerkskunst assoziiert wird. Was viele jedoch vergessen: Dürer war ein Meister der subtilen Kommunikation. In einer Zeit, in der Bilder oft als Ersatz für geschriebene Worte dienten, verschlüsselte er Ideen, Erzählungen und Kritik in kunstvollen Details seiner Druckgrafiken.

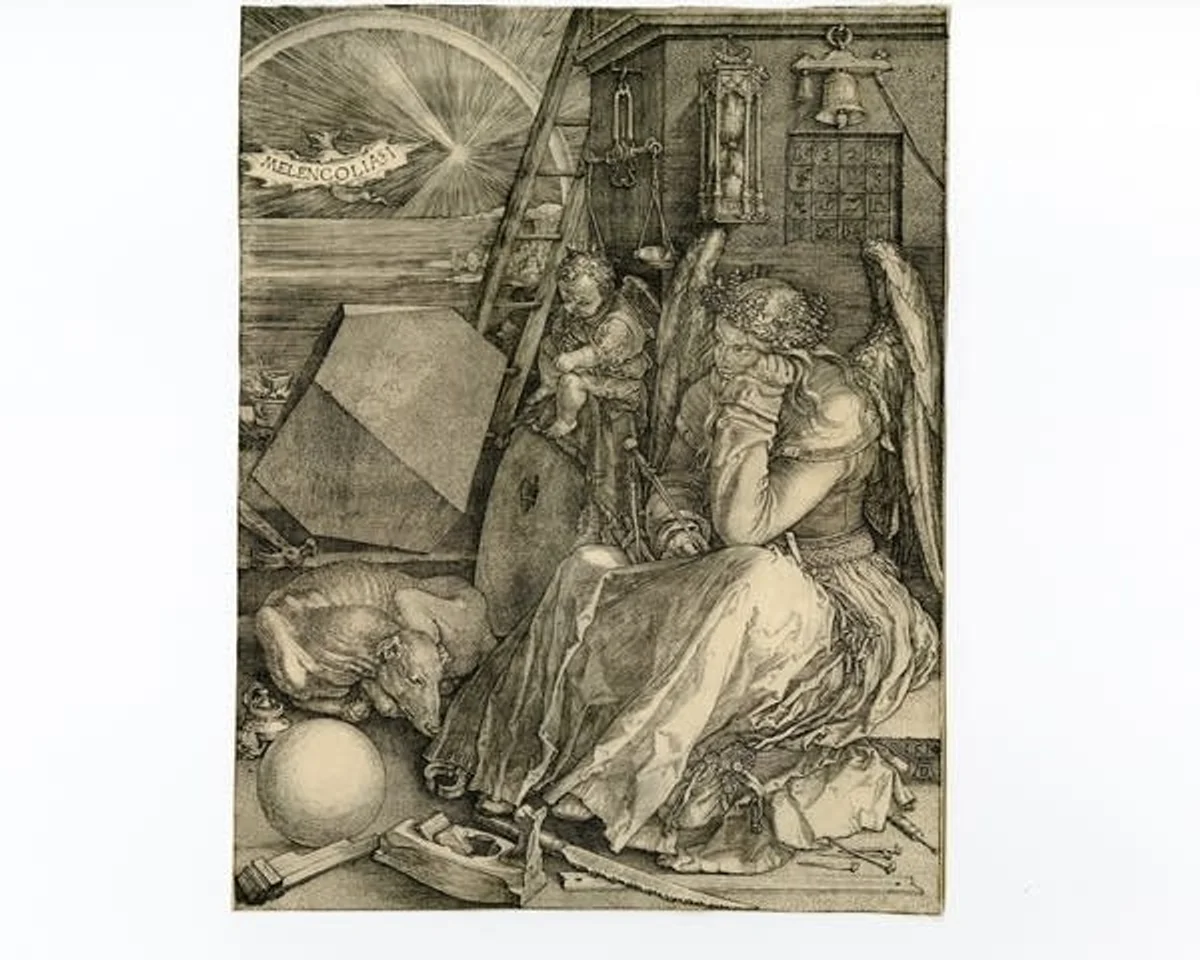

- Der „Melencolia I“-Stich: Kein Werk Dürers polarisiert bis heute so sehr. Was meint der rätselhafte Engel mit melancholischem Blick, die verstreuten Werkzeuge, all die seltsamen Objekte?

- Das Rhinozeros: Fast jeder kennt diese Fantasiegestalt, aber kaum jemand weiß, was Dürer damit sagen wollte. Ist es Bewunderung für die Natur, Ironie oder ein verstecktes Statement?

Dürers Kupferstiche sind eben keine „schönen Bilder“ für das Wohnzimmer. Sie sind verschlüsselte Kommentare zu Religion, Gesellschaft und seiner eigenen Position als Künstler – ganz schön mutig für das frühe 16. Jahrhundert.

Geheime Zeichen und Symbole: Was steckt wirklich dahinter?

Wer sich Dürers Stiche im Museum anschaut, bemerkt vielleicht die feinen Linien, die technische Brillanz. Aber fangen Sie mal an, gezielt nach Symbolen zu suchen! Plötzlich stolpert man über Sanduhren, Mohnkapseln, rätselhafte Tiere – und oft beginnt dann erst die eigentliche Entdeckung.

- Die Sanduhr: Steht meistens für Vergänglichkeit (ein echtes Renaissance-Thema!).

- Der Hund: Mal Symbol für Treue, mal für Tod, je nach Kontext.

- Geometrische Formen: Nicht nur künstlerisches Beiwerk, sondern Hinweise auf mathematisches und philosophisches Denken.

- Zauberquadrate und Sphären: Dürers Botschaft: Die Welt ist berechenbar – aber nicht ganz durchschaubar.

Mir persönlich hat einmal der versteckte Totenkopf in „Ritter, Tod und Teufel“ einen regelrechten Aha-Moment beschert. Viele Details entdeckt man wirklich erst, wenn man weiß, wonach man suchen muss.

Wie entschlüsselt man Dürer? Ein paar praktische Tipps

Falls Sie nun Lust bekommen haben, Dürers Werke mit anderen Augen zu sehen – hier meine Tipps für Ihre nächste Begegnung mit seinen Kupferstichen:

- Langsam schauen: Die meisten Details fallen im schnellen Vorbeigehen nicht auf. Bleiben Sie mal fünf Minuten vor einem einzigen Stich stehen.

- Vorwissen hilft: Ein guter Katalog oder ein Fachaufsatz können kleine Schlüssel sein – es lohnt sich, vorab über gängige Symbole der Zeit zu lesen.

- Zoom im Digitalen: Viele Museen bieten heute extrem hochauflösende Scans online an – ausprobieren! Oft sieht man zu Hause mehr als im Museum.

- Ins Gespräch kommen: Diskutieren Sie Ihre Entdeckungen – in sozialen Netzwerken gibt es inzwischen eigene Gruppen für Dürer-Fans und Symbolik-Interessierte.

Was Dürers Kupferstiche einzigartig macht: Sie fordern uns heraus, immer neu hinzusehen. Seine Geheimnisse wirken wie eine Einladung, die eigene Welt mit wacherem Blick zu erforschen.

Warum das alles heute noch spannend ist

Wir lieben Geschichten hinter Kunstwerken – und Dürers Kupferstiche sind ein Paradebeispiel. Sie laden dazu ein, zu rätseln, zu hinterfragen, sich selbst als Detektiv zu versuchen. Genau das macht diese Kunst auch 500 Jahre später so lebendig.

Mein Tipp: Suchen Sie sich Ihr Lieblingsmotiv aus und starten Sie Ihre eigene Spurensuche. Welche Symbole springen Ihnen ins Auge? Was könnte Dürer gemeint haben? Teilen Sie Ihre Entdeckungen gern in den Kommentaren – ich bin gespannt!